¿Cultura política, dictadores o intervencionismo?

Históricamente ha habido dos modelos explicativos a los colapsos del sistema político nicaragüense, del período presidencialista (1857-actualidad), que varían según la posición del analista. Por un lado, si se éste está en pugna con el poder señala que el origen del conflicto es personal, por ambisiones de un dictador. Por otro, si el analista es parte del grupo de poder impugnado señala que el conflicto es resultado de la injerencia de una fuerza externa.

1. Sobre la desviación de personalidad.

Respecto al primer modelo explicativo, en la crisis del cuarto ciclo político (1929-1979) y el inicio del quinto ciclo (1979 a la actualidad), hay dos poemas emblemáticos que abordan el problema de la personalización del conflicto, donde la eliminación de la personalidad-problema es la solución.

Edwin Castro Rodríguez, en 1956, luego del ajusticiamiento (o asesinato, porque siempre depende de quien cuente la historia) de Somoza García, en su poema “Mañana, hijo mío, todo será distinto” le escribía a su hijo1:

Mañana, hijo mío, todo será distinto.

Sin látigo, ni cárcel, ni fusil

que supriman las ideas

En 1979 José Coronel Urtecho, luego del colapso violento de la sociedad nicaragüense ocurrida ese año, expresó en su poema No volverá el pasado2:

Ya todo es de otro modo

Todo de otra manera

Ni siquiera lo que era es ya como era

Ya nada de lo que es será lo que era

Ya es otra cosa todo

Pero la historia siguió el camino contrario a lo esperado por los poetas y sus sociedades. La historia continuó, y en abril de 2018, la sociedad nicaragüense volvió a estar a las puertas de un nuevo colapso. La persistencia histórica de este modo de tratar los asuntos públicos que presenta un ciclo político reconocible nos obliga a buscar los elementos estructurantes que lo conforman. eliminando el factor de desviación de personalidad1 como razón y naturaleza de los colapsos – aunque las personalidades le darán los elementos folklóricos a cada colapso.

2. Sobre la injerencia externa.

Respecto a la injerencia externa como modelo explicativo de los colapsos, encontramos que estos se producen, aunque el contexto global se modifique. En los colapsos de 1893, 1909 y 1926 , el contexto global dominante era aún Colonial con grandes intereses en la región por la demanda de canales interoceánicos. El colapso de 1979 se produce en un contexto de guerra fría y una crisis profunda en el proceso de integración regional. La crisis actual iniciada en 2018 se produce en medio de reacomodos geopolíticos con grandes inestabilidades globales, con problemas profundos en la integración regional y el control del narco tráfico.

En tres de los cinco procesos de colapsos reconocibles existe una injerencia externa registrada, de las cuales dos son directas (1909, 1926) y una es indirecta (1979 y años posteriores). Pero todas las intervenciones se producen posterior al devenir del colapso, no producen el colapso. Esto cuestiona la hipótesis de colapsos resultantes de voluntades externas, aunque estas condiciones le darán características específicas al devenir de los conflictos.

Así también, estos ciclos se han reproducido aún con modificaciones sustanciales de las condiciones internas: como por ejemplo una sociedad predominantemente rural con tejido social poco diversificado (1893-1956) a predominantemente urbana con tejido social diversificado (1979-2018); o bien desvinculada de su población migrante (1893-1979) a fuertemente vinculada con su población migrante migración (1980 a la actualidad); o incluso en cambios sustanciales en los niveles educativos (creciente a lo largo de todos los ciclos) tantos en años de estudios como en la diversificación de conocimientos.

3. Sobre la cultura política.

Si el problema es un sistema político que colapsa cíclicamente como resultado de una cultura política y la institucionalidad que la construye, necesitamos comprender qué entendemos por cultura política y visualizar qué elementos de esa cultura política nos afectan y cómo podrían ser distintos.

Aproximación a la cultura política

Cultura es la estructura de valores y conceptos que organizan nuestra comprensión simbólica del mundo, nos dan identidad y que nos enmarcan el modo en que actuamos. La política es el tratamiento de los asuntos públicos. El cómo abordemos y lo que abordemos de los asuntos público, dependerá de la cultura que le dé forma, es decir la cultura política.

Las culturas políticas emergentes se nutren de las prácticas y valores que le preceden. De ahí que las culturas políticas emergentes se encuentran vinculadas a los sistemas políticos de donde surgen. Las visiones ideológicas que se desarrollan tienden a emular parcialmente la sociedad de donde emergen: el presidencialismo francés emuló la figura del rey, el presidencialismo norteamericano a la oligarquía colonial, el partido comunista ruso la autarquía zarista y el partido comunista chino el mandarinato. Las naciones latinoamericanas en su período independentista han emulado el modelo colonial de donde surgieron. No hay que olvidar que el modelo Colonial como modelo hegemónico global fue dominante en los primeros 140 años de vida independiente de américa latina.

Aproximación a los perfiles de cultura políticas

Esto hace que aún hoy se observa en las prácticas políticas modelos parecidos a los coloniales: El Estado Nacional es tratado como Neo-Repartimiento y la denominamos Estado-Botín, los Gobernantes parecen Neo-Encomenderos, que buscan un enriquecimiento acelerado del usufructo del Estado haciendo de este un uso patrimonial para “hacer las indias”3, o bien la “interpretación de la ley” de los gestores del poder es más importante que lo escrito en la ley misma.

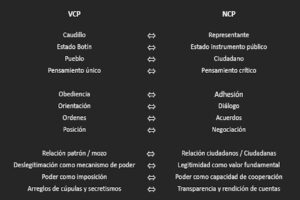

De ahí que esta “Vieja Cultura Política” (VCP) no es más que el tratamiento post colonial de los asuntos públicos o bien una cultura política postcolonial. Esta política se ha contrapuesto a una “Nueva Cultura Política” (NCP) que implique el tratamiento de los asuntos públicos en el marco de derechos ciudadanos. Podemos reconocer algunos elementos políticos que difieren de un modelo a otro y que han ido siendo señalados a lo largo de los últimos años:

Últimos comentarios

Lo anteriormente planteado señala a la cultura política, y su devenir institucional, como el elemento constante a lo largo de los ciclos. De ser así, la ruptura de los ciclos históricos demanda atención en el fortalecimiento y desarrollo de una cultura política. Esta nueva cultura debe basarse en derecho y paz. De no ser así no podrá ser gestora de las diferencias ni resguardar la legitimidad del Estado ni salvaguardar su institucionalidad. Todo esto para crear un sistemas político con balance y contra balances de poderes, mantenido por voluntades políticas de todas las partes.

Esta nueva cultura política demanda un marco institucional que, en su modo de proceder, permita el tratamiento de los asuntos públicos con la mayor participación ciudadana y transparencia posible. Para ello una adecuada representación social y visión de país, darían las condiciones para un ambiente de diálogo favorable a la nueva cultura política.

Los jóvenes del colapso de 1979 teníamos la democracia como un sueño. Los jóvenes de la crisis actual tienen la democracia como una realidad que no quieren perder. Sin emabrfo, este deseo se les ha desfigurado por los valores que aún cargan de esa vieja cultura política.

La persistencia de los ciclos políticos y las expresiones de la cultura política nacional arroja duda sobre el sistema político presidencialista en nuestra sociedad. El problema del presidencialismo parece recaer en que las decisiones de la comunidad nacional quedan en una persona colocada por un grupo limitado de ciudadanos y que se pretende que tiene que gobernar para todos las partes.

1. Castro Rodríguez Edwin (1956); Poema Mañana, hijo mío, todo será distinto. http://comitedesolidaridadsandinista.blogspot.com/2010/06/manana-hijo-mio-todo-sera-distinto.html

2. Coronel Urtecho José; Poema No volverá el pasado. https://www.poeticous.com/jose-coronel-urtecho/no-volvera-el-pasado?locale=es

3. Expresión española usada hasta bien entrado el siglo XX para señalar enriquecimientos acelerados

- El análisis de los colapsos de los sistemas políticos como resultados de las desviaciones de personalidad de los líderes ha sido persistente en el análisis y comprensión de estos y tiende a contar con literaturas específicas como “Estirpe Sangrienta: Los Somoza” de Pedro Joaquín Chamorro (1957) o “El Preso 198: Un perfil de Daniel Ortega” de Fabian Medina (2018). [↩]

Autor(a):

Sociólogo con maestría en políticas públicas para el desarrollo rural. Con 30 años en trabajos de gestión de conocimiento en estudios, diseños de metodologías e instrumentos, y formación, en diversas materias como desarrollo rural, descentralización del Estado, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación, y los últimos años en cultura política.